2009年12月02日

土地の北東にある『アレ』~地の神様~

静岡県西部地方では「地の神様」信仰が盛んですので

12月15日の例祭を前に地の神様の事に触れたいと思います。

私たち人間は、衣食住すべての面で大地の恵みを受けて生きています。

地の神様とは居宅を構えたお屋敷の土地の守護神で、

子孫と家門の繁栄を祈る神です。

なぜ地なのかというと、世界を創造した神が人間を見守るために、

大地に宿っているとされるからです。

地の神様の例祭日(お祭りの日)

毎年 12月15日 (14日夕刻、他の月日の地域もある)

毎月 1日・15日 (米・酒・塩・水等をお供えする)

お正月 (しめ縄飾りをして鏡餅をお供えする)

地の神様のお祭りの仕方

12月15日には地の神様にお赤飯をお供えし、

腰をかがめて参拝する風習が定着しています。

1年の御礼と、来年も無事住まわせていただくことをお祈りし

お供えした物をいただきます。

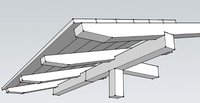

本来、地の神様は竹を柱にして

藁(わら)を屋根とする小屋状のほこらでした。

そして毎年その藁と竹を新しい家屋に作り替え、

藁のお皿に十二個のお赤飯のおむすびやナマスを入れてお供えしました。

最近では 石で作られた社も多く見受けられますが、

木で作られたものの方が好ましいようです。

◎地の神様の御神札は、1年に1回(12月15日のお祭の前に)

新しくします。

祠を設置する場所は

宅地の戌亥の方角(北西の角)に南向き、または東向き、

あるいは家の中心を向けて御社をたてる!と言う事ですが

自宅近くの神社で確認していただくとよいと思います。

Posted by あだちけんせつ at 17:24

│建築雑学